يحتل ابن خلدون مكانة رفيعة بين أعظم المفكرين في التاريخ الإنساني، حيث قدم رؤية ثورية للمجتمعات البشرية قبل قرون من ظهور علم الاجتماع الحديث. كتابه الشهير “المقدمة” ليس مجرد عمل أدبي، بل دراسة علمية عميقة تحلل طبيعة الحضارات وقوانين تطورها.

المحتويات

من هو ابن خلدون؟

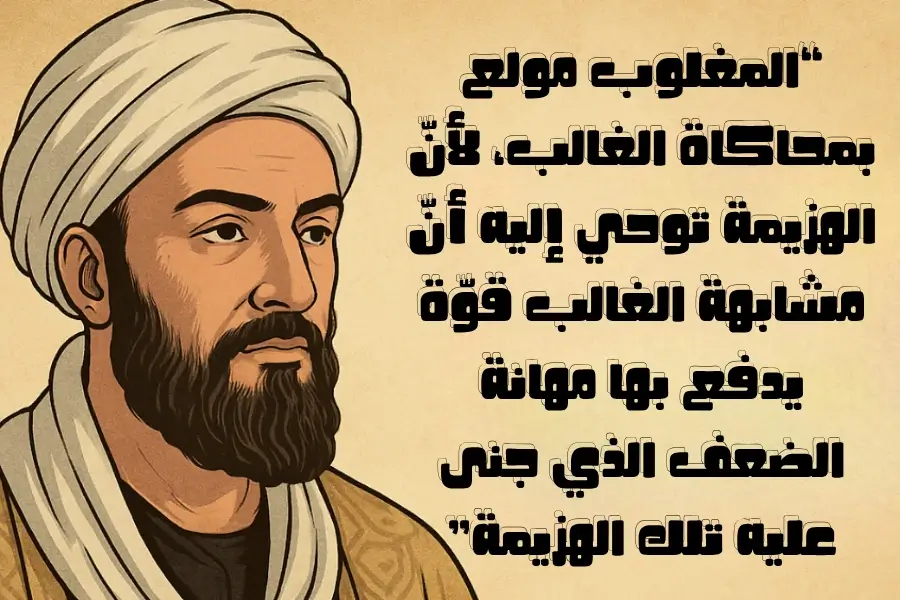

ازداد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون في تونس عام 1332م، وعاش في فترة مضطربة شهدت صعود وسقوط ممالك وحضارات مختلفة. هذه التجربة الحياتية الغنية أثرت بشكل كبير على تفكيره وأعطته منظورًا فريدًا لفهم ديناميكيات المجتمع البشري.

عمل ابن خلدون في مناصب سياسية وقضائية مختلفة، مما أتاح له فرصة مراقبة السلوك البشري والأنماط الاجتماعية عن كثب. كان شاهدًا على تقلبات الحكم والسياسة، وقد استفاد من هذه التجارب في صياغة نظرياته الاجتماعية.

أهمية المقدمة في الفكر الإنساني

تُعد المقدمة بمثابة الولادة الحقيقية لعلم الاجتماع، حيث وضعت الأسس العلمية لدراسة المجتمعات البشرية. ما يميز هذا العمل هو منهجيته العلمية المتقدمة التي تعتمد على الملاحظة والتحليل المنطقي.

استطاع ابن خلدون أن يحدد القوانين التي تحكم تطور الحضارات، وقد أشار إلى أن “التاريخ له باطن وظاهر”، مؤكدًا أن فهم الأحداث التاريخية يتطلب تحليلًا عميقًا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

النظريات الأساسية في المقدمة

نظرية العصبية

مما لاشك فيه، فنظرية العصبية من أهم إسهامات ابن خلدون في فهم التماسك الاجتماعي. العصبية في مفهومه تعني الروابط القوية التي تجمع بين أفراد المجتمع، سواء كانت قبلية أو دينية أو عرقية.

يرى ابن خلدون أن العصبية القوية ضرورية لبناء الحضارات، حيث تخلق الوحدة والتماسك اللازمين لمواجهة التحديات الخارجية. ومع ذلك، فإن تطور الحضارة نفسه يؤدي إلى إضعاف العصبية تدريجيًا.

دورة الحضارات

وضع ابن خلدون نظرية شاملة لدورة حياة الحضارات، والتي تمر بمراحل محددة:

المرحلة الأولى: البداوة والقوة في هذه المرحلة، يتميز المجتمع بالبساطة والقوة والتماسك. البدو يملكون عصبية قوية وشجاعة في القتال، مما يمكنهم من التغلب على الحضارات المتقدمة لكن المتراخية.

المرحلة الثانية: الحضارة والازدهار بعد الانتصار، يستقر البدو في المدن ويبدأون في بناء حضارة جديدة. تزدهر الفنون والعلوم والتجارة، وتتطور الحياة الاجتماعية والثقافية.

المرحلة الثالثة: الترف والانحطاط مع تطور الحضارة، ينتشر الترف والرفاهية. يفقد المجتمع صلابته وقوته، وتضعف العصبية التي كانت أساس قوته.

المرحلة الرابعة: السقوط والتجديد أخيرًا، تسقط الحضارة أمام قوة جديدة من البدو، وتبدأ الدورة من جديد.

العوامل المؤثرة في تطور الحضارات

العامل الجغرافي

أولى ابن خلدون أهمية كبيرة للبيئة الجغرافية في تشكيل طبيعة المجتمعات. يرى أن المناخ والتضاريس تؤثر على شخصية الأفراد وطريقة حياتهم.

فالمناطق المعتدلة المناخ تساعد على نمو الحضارات، بينما البيئات القاسية تنتج أفرادًا أكثر صلابة وقوة، لكنها أقل ميلًا للتحضر.

العامل الاقتصادي

ركز ابن خلدون على دور الاقتصاد في بناء الحضارات. يرى أن التجارة والصناعة أساسيان لازدهار المجتمعات، وأن الضرائب المفرطة تؤدي إلى تدهور الاقتصاد.

كما أشار إلى أن “الجباية في أول الدولة تكون قليلة الوضع كثيرة الجبي، وفي آخرها تكون كثيرة الوضع قليلة الجبي”، مما يعكس فهمه العميق للسياسة المالية.

العامل السياسي

تناول ابن خلدون طبيعة السلطة والحكم، وأشار إلى أن الحكم الجيد يتطلب توازنًا بين القوة والعدل. الحاكم الناجح هو الذي يحافظ على التماسك الاجتماعي ويحقق العدالة.

تأثير المقدمة على الفكر الحديث

تأثيرها على علم الاجتماع

في الواقع، لا يختلف اثنان في أن ابن خلدون هو رائد علم الاجتماع الحديث، حيث سبق علماء أوروبيين مثل أوجست كونت وإميل دوركهايم بقرون عديدة. منهجيته العلمية في دراسة المجتمعات أسست لمدرسة فكرية جديدة.

تأثيرها على الفكر الاقتصادي

نظريات ابن خلدون حول العمل والإنتاج والتجارة أثرت على الفكر الاقتصادي الحديث. أفكاره حول العرض والطلب وأثر الضرائب على الاقتصاد تُعتبر متقدمة بشكل ملحوظ.

تأثيرها على علم التاريخ

غيّر ابن خلدون مفهوم كتابة التاريخ من مجرد سرد الأحداث إلى تحليل علمي للأسباب والنتائج. منهجه في النقد التاريخي أصبح أساسًا للمدرسة التاريخية الحديثة.

أهم الاقتباسات من المقدمة

| الاقتباس | المعنى والتفسير |

|---|---|

| “إن الجيل الذي بدأ بالبداوة والصلابة لا يزال يتدرج في الحضارة والترف” | يشير إلى دورة تطور الحضارات من البداوة إلى الترف |

| “العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه” | يوضح أسس التماسك الاجتماعي |

| “الظلم مؤذن بخراب العمران” | يؤكد على أهمية العدل في استمرار الحضارات |

الانتقادات والتقييم المعاصر

رغم عبقرية ابن خلدون، فإن نظرياته لم تخل من النقد. بعض الباحثين يرون أن نظريته حول دورة الحضارات مبسطة أكثر من اللازم، وأن التطور الحضاري أكثر تعقيدًا مما وصفه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزه على العامل الجغرافي والعرقي في تشكيل المجتمعات قد يبدو مبالغًا فيه من منظور معاصر. مع ذلك، فإن هذه الانتقادات لا تنتقص من قيمة إسهاماته الفكرية الهائلة.

الدروس المستفادة للعصر الحديث

في مجال السياسة

تُقدم نظريات ابن خلدون دروسًا قيمة للسياسيين المعاصرين حول أهمية التماسك الاجتماعي والعدالة في بناء الدول القوية. كما تحذر من مخاطر الفساد والظلم على استقرار المجتمعات.

في مجال الاقتصاد

ومن جهة أخرى، فأفكاره حول الضرائب والتجارة ما زالت ذات صلة بالسياسات الاقتصادية المعاصرة. على سبيل المثال، مبدأ أن الضرائب المفرطة تضر بالاقتصاد يُعتبر من الأسس الحديثة للسياسة المالية.

في مجال علم الاجتماع

وزيادة على ذلك، تُعتبر منهجيته العلمية في دراسة المجتمعات نموذجًا يُحتذى به في البحث الاجتماعي المعاصر. بالإضافة إلى أن تأكيده على أهمية البيانات والملاحظة المباشرة ما زال أساسًا في البحث العلمي.

خاتمة

بناءً على ما سبق، تظل “المقدمة” واحدة من أعظم الأعمال الفكرية التي أنتجها العقل الإنساني، فقد قدّم ابن خلدون من خلالها قراءة عميقة لطبيعة المجتمعات وقوانين تطورها وسقوطها. وتكمن عبقريته في قدرته على اكتشاف الأنماط الخفية التي تحكم التاريخ، وعلى صياغة نظريات تُلائم الواقع وتُضيء مسارات المستقبل.

ورغم مرور قرون طويلة على كتابتها، ما تزال أفكار “المقدمة” تحتفظ براهنيتها المذهلة، وتواصل حضورها القوي في النقاشات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية الحديثة. فهي ليست مجرد مؤلف في التاريخ، بل مرآة لفهم الحاضر وأداة للتأمل في المستقبل.

لكل من يسعى إلى فهم ديناميكيات المجتمعات البشرية، تبقى “المقدمة” مرجعًا لا غنى عنه. إنها عمل فكري يجمع بين العمق الفلسفي والصرامة المنهجية، ويجسّد بحق جسرًا متينًا يصل بين تراث الحضارة الإسلامية وروح الفكر الإنساني المعاصر.